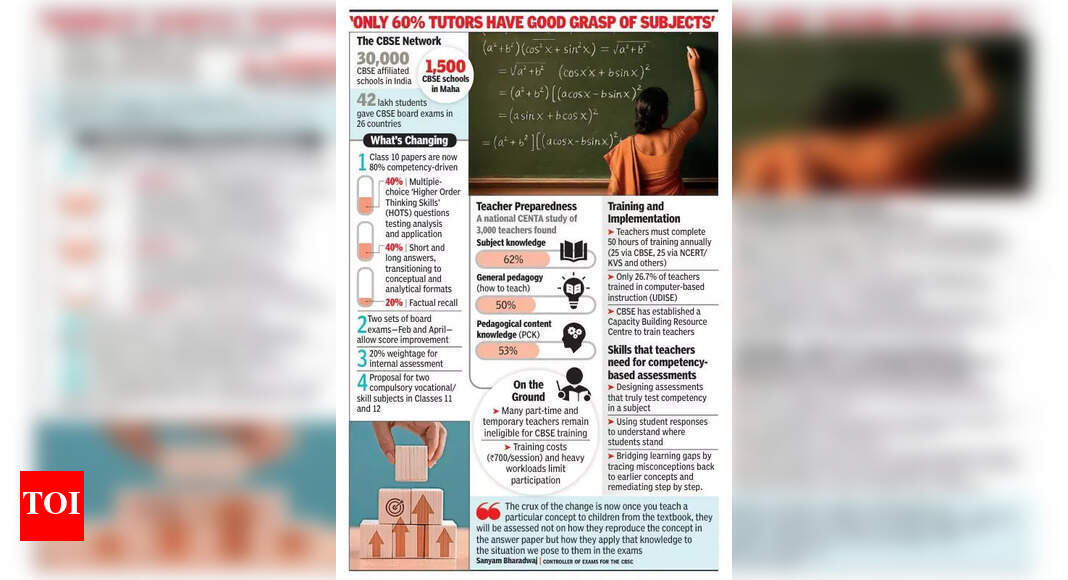

मुंबई: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है – स्मृति-आधारित प्रश्नों से हटकर उन परीक्षणों की ओर जो समझ, विश्लेषण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग का आकलन करते हैं।जबकि छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्रता से अनुकूलन करें, एक बड़ा प्रश्न सामने है: क्या शिक्षक बदलाव के लिए तैयार हैं?केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा चरणबद्ध की जा रही एक नई परीक्षा संरचना, रटकर याद करने के दशकों पुराने पैटर्न की जगह, कक्षा 10 के 80% पेपर को योग्यता-संचालित बनाएगी। लगभग 40% अंक अब ‘हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स’ (HOTS) से आएंगे – बहुविकल्पीय आइटम जो विश्लेषण और अनुप्रयोग का परीक्षण करते हैं – अन्य 40% छोटे और लंबे उत्तर वाले प्रश्नों से होंगे जो वैचारिक समझ को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और केवल 20% तथ्यात्मक स्मरण से आएंगे।यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के स्कूल मूल्यांकन को ज्ञान-आधारित से योग्यता- और कौशल-आधारित शिक्षा में स्थानांतरित करने के निर्देश का पालन करता है। यह नीति वैचारिक स्पष्टता, वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग और रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच पर जोर देती है।इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, सीबीएसई ने कई सुधार पेश किए हैं – जिनमें हर साल दो बोर्ड परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% वेटेज और कक्षा 11 और 12 में दो व्यावसायिक विषयों को अनिवार्य बनाने की योजना शामिल है, जैसा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास में घोषणा की थी।फिर भी, सिस्टम की सफलता शिक्षकों की सीखने-आधारित प्रश्नों को डिजाइन करने और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता पर निर्भर करती है – एक ऐसा कौशल जिसकी वर्तमान में कई लोगों में कमी है। सेंटर फॉर टीचर एक्रीडेशन (CENTA) द्वारा विभिन्न विषयों और स्कूल प्रकारों के 3,000 शिक्षकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन से पता चलता है कि विषय ज्ञान में औसत स्कोर 62% था, जो सामान्य शिक्षाशास्त्र – या कैसे पढ़ाया जाए, के लिए गिरकर 50% हो गया।शैक्षणिक सामग्री ज्ञान (पीसीके) में, जो शिक्षण विधियों के साथ विषय निपुणता को जोड़ता है, औसत 53% था। ये स्कोर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) बेंचमार्क से काफी कम हैं, जिसके लिए एक शिक्षक को ग्रेड 1 के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 75% योग्यता की आवश्यकता होती है।CENTA के सीईओ राम्या वेंकटरमन ने कहा, “कुछ शिक्षक विषय अवधारणाओं और अनुप्रयोग के साथ संघर्ष करते हैं, जबकि अन्य सिद्धांत में शिक्षाशास्त्र को समझते हैं लेकिन इसे कक्षा अभ्यास में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। यदि छात्रों को योग्यता-आधारित मूल्यांकन के लिए तैयार करना है तो यह अंतर महत्वपूर्ण है।” सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। देश के सभी स्कूलों के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के अनुसार, केवल 26.7% को कंप्यूटर-आधारित शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिजिटल अंतर शिक्षकों को ऑनलाइन प्रश्न बैंक, सिमुलेशन और इंटरैक्टिव शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने से रोकता है।सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने शिक्षकों की तैयारी को लेकर चिंताओं को कमतर बताया। उन्होंने कहा, “हर साल, हमारे पास प्रशिक्षण के लिए एक विशिष्ट विषय होता है – इस साल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे एसटीईएम विषयों में शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।” उन्होंने कहा, बोर्ड लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहा है।वर्तमान में, सभी शिक्षकों से सालाना 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाती है – आधा सीबीएसई द्वारा और आधा एनसीईआरटी या केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे भागीदार संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। सीबीएसई ने एक क्षमता संसाधन विभाग भी स्थापित किया है, जो शिक्षकों को शैक्षणिक और विषय-विशिष्ट तरीकों में प्रशिक्षित करता है। जबकि कितने शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है इसका डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, भारद्वाज ने कहा, “हम लगभग 100% कवरेज तक पहुंच गए हैं।“फिर भी, ज़मीन पर पहुंच असमान बनी हुई है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सौसर में, स्काईलाइन स्कूल की प्रिंसिपल, रश्मी पनगढ़िया ने कहा कि उनके 24 शिक्षकों में से केवल 18 ही किसी भी प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर पाए हैं। “अन्य लोग अस्थायी अनुबंध पर हैं और सीबीएसई सत्र के लिए पात्र नहीं हैं। यहां तक कि जो लोग अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी लागत – लगभग 700 रुपये प्रति सत्र – एक बाधा है, खासकर जब कर्मचारियों का कारोबार अधिक होता है।” पर्यावरण दिवस या योग दिवस जैसे स्कूली कार्यक्रमों के आयोजन से लेकर चुनाव और जनगणना कार्य जैसे सरकारी कर्तव्यों में भाग लेने तक, शिक्षकों पर प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों का भी बोझ है। भारद्वाज ने स्वीकार किया, “समय चिंता का विषय है लेकिन कौशल उन्नयन की अंतिम जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है”।आरएन पोदार स्कूल की निदेशक-प्रिंसिपल अवनीता बीर ने कहा कि बदलाव हो रहा है लेकिन नियंत्रित गति से। उन्होंने कहा, “परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन शिक्षक अपने कौशल को उन्नत करने और शिक्षाशास्त्र को समझने का एक तरीका युवा शिक्षकों के साथ सहयोग करना है।” उन्होंने कहा कि साथियों से सीखना और सलाह देना अब आवश्यक है।जैसा कि सीबीएसई ने फिर से कल्पना की है कि छात्रों का परीक्षण कैसे किया जाता है, सुधार की सफलता परीक्षा डिजाइन पर कम और इस बात पर अधिक निर्भर हो सकती है कि क्या भारत अपने शिक्षकों को उस तरह से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है जिस तरह से वह अब अपने बच्चों से सीखने की उम्मीद करता है।

संबंधित आलेख

© 2025 देसी खबर. सर्वाधिकार सुरक्षित।